Course d’endurance pour chevaux de trait montés

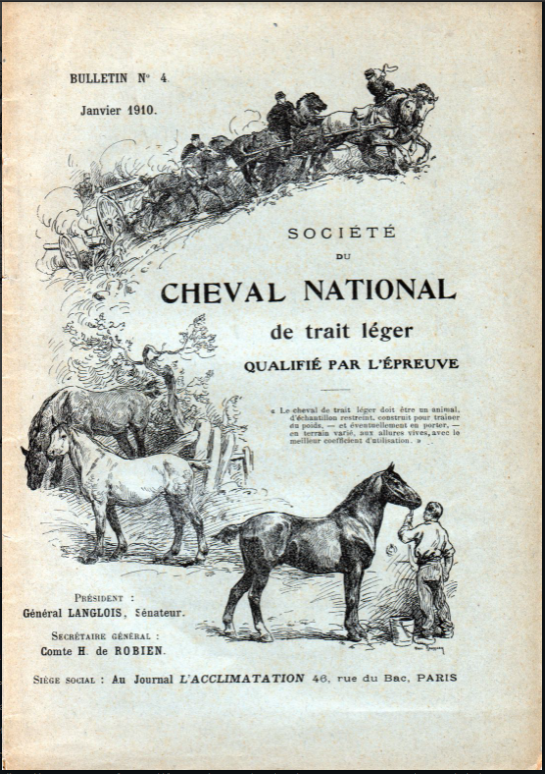

La Société du cheval national de trait léger (1909)

« L’épreuve, c’est bien là le maître mot de l’action de la société, sa raison d’être. D’emblée, le règlement s’est imposé. Les chevaux seront sont soumis aux épreuves, indépendamment de toutes questions d’origines encore trop souvent suspectes et imprécises. Ces épreuves reposeront sur la cohésion de trois éléments : un modèle approprié à la fonction, l’aptitude à la traction en terrain varié sur un parcours long avec un poids déterminé, l’utilisation montée en terrain inégal (la moitié des chevaux d’attelage d’artillerie portent également un poids de 100 kg. et les règlements ont fixé la vitesse du trot à 200 mètres à la minute).

Les concours comprennent 2 catégories d’animaux :

1°) les hongres et les juments de service entre 3 à 7 ans, d’une taille de 1m57 au plus à 3 ans et 1m59 au plus à partir de 4 ans (sans minimum de taille).

2°) les pouliches et les juments de reproduction âgées de moins de 15 ans, d’une taille maximale de 1m57 pour les premières et 1m59 pour les secondes (sans minimum de taille). Elles ne devront pas être atteintes de tares héréditaires.

Pour la première catégorie, après un examen au simple point de vue de la conformation, on procède à des épreuves de traction et d’endurance en terrain varié, avec des voitures du pays, avant d’examiner les concurrents montés pour juger de leur aptitude à porter du poids.

Les pouliches et juments ne sont pas soumises à l’épreuve d’endurance, elles subissent un examen particulier où leur aptitude à la culture et à la souplesse de leurs allures sont évaluées. Dans chaque catégorie, des primes et des certificats doivent récompenser les meilleurs concurrents avec un versement différé pour les juments de reproduction, compris comme une prime de conservation et un encouragement à la saillie par un étalon réputé apte à améliorer le type. »

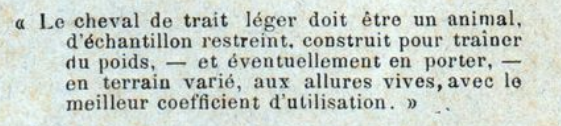

Il a été défini par Fernand Lemaire en 1948 pour la Société Royale Le Cheval de Trait Ardennais et

revu par le conseil d’administration du Stud-Book en 2004.

Voici en quelques lignes les critères essentiels du standard du cheval de trait ardennais:

En résumé, le cheval ardennais se présente à nous sous un aspect ramassé avec beaucoup d’expression dans la tête, des membres nets et des allures correctes.

Source : http://www.chevaldetraitardennais.be/index.php?lg=fpdb/chev_fr&page1=c-standard_de_la_race.htm

1. L’Ardennais : Sans doute descendant du cheval de Solutré, l’Ardennais est l’une des plus anciennes races de chevaux de trait en France. De l’époque romaine au XIXe siècle, cette population a répondu aux besoins de la guerre ou de l’agriculture. Rusticité, sobriété, docilité, force et endurance représentent toujours ses principales qualités.

2. L’Auxois : Fortement apparenté au type Ardennais, l’Auxois résulte du croisement d’une jumenterie locale de chevaux « bourguignons » et d’étalons Ardennais, et surtout de Trait du nord, avec également quelques infusions de Percheron et de Boulonnais au XIXe siècle. Le gros Ardennais et le Trait du Nord sont depuis le début du siècle les seuls utilisés.

3. Le Boulonnais : Ce type de cheval est mentionné dans les chroniques dès le XVIIe siècle, époque de la création de la foire aux poulains de Desvres. D’aucuns font remonter la naissance de cette race à la cavalerie de César, remontée en chevaux orientaux de Numidie et rassemblée en 54 av.JC près de Boulogne pour embarquer vers l’Angleterre. Ce sang oriental a été retrempé par la suite à plusieurs reprises, lors des croisades, de l’occupation espagnole ou du premier empire. On distinguait 2 types de Boulonnais – tout d’abord le modèle des « mareyeuses », léger, endurant, très apprécié au XVIIe et XVIIIe siècles pour le transport rapide du poisson, la « marée », de Boulogne-sur-Mer à Paris. Ensuite, celui d’un cheval grand et puissant, façonné au XIXe siècle pour le travail des terres à betteraves et leur charroi.

4. Le Breton : Le cheval Breton actuel est le résultat d’une longue évolution et d’un long travail de sélection entrepris par les éleveurs à partir des variétés anciennes de chevaux indigènes. De nombreux croisements furent réalisés aux XVIIIe et XIXe siècles en vue d’améliorer ces variétés ; le plus célèbre et le plus réussi résultant de l’accouplement d’étalons « Norfolk » importés de Grande-Bretagne et de juments du Léon. De ce croisement naquit le « Postier breton » dont la réputation s’étendit dans le monde entier.

5. Le Cob normand : L’origine du Cob normand se confond avec celle du Carrossier jusqu’au milieu du XXe siècle. C’est au début du XIXe siècle à la suite de l’importation de Grande-Bretagne du « Norfolk » que va se créer une jumenterie carrossière avec des produits ayant du sang et une bonne charpente. À partir de cette jumenterie vont se différencier les Anglo-normands d’où se distingueront le Trotteur – le Carrossier énergique et rapide qui deviendra le Cob normand et le prestigieux Selle français.

6. Le Comtois : Cheval de trait par excellence dont les origines remontent à la grande « Race germanique » importée par les Burgondes au Ve siècle. Les étalons orientaux des Espagnols occupant la Franche-Comté lui apportent la distinction qui caractérise toujours la race comtoise. Alors principale richesse de la région, le cheval Comtois sera utilisé au carrosse, pour la cavalerie (dragons), pour l’artillerie, et au trait divers. Il sera prisé par la Suisse et l’Italie et largement réquisitionné lors des guerres de la révolution, du consulat, de l’empire et de 1870. Ses effectifs diminuent alors dangereusement, il est ensuite menacé de disparition, victime de croisements variés. En 1905, l’élevage se régularise et fait appel à l’utilisation de petits étalons Ardennais bai, sans balzane ni en-tête. C’est en 1919 que quelques éleveurs de la montagne constituent le « Syndicat d’élevage du cheval comtois ».

7. Le Percheron : Les origines du Percheron semblent lointaines et en tous cas, fortement imprégnées de sang oriental, dont l’influence se fait sentir dès le VIIIe siècle. Des étalons Arabes furent introduits à plusieurs reprises, ce qui fit dire que le Percheron est un « Arabe grossi par le climat et la rusticité des services auxquels il a été employé depuis des siècles ». Plusieurs modèles de« Percheron » se côtoient aujourd’hui, ce qui en fait une des richesses de la race.

8.Le Mulassier Poitevin : Le cheval mulassier Poitevin est « fils du vent marin, de la terre et des eaux ». Cette race est l’aboutissement de plusieurs siècles d’une rude sélection à partir de la population de chevaux élevés à l’état libre dans les marais de l’Ouest-atlantique et de chevaux Brabançons qui accompagnaient les ingénieurs hollandais venus mettre en valeur le marais poitevin en 1599 à la demande du roi Henri IV. Les juments autochtones croisées avec ces chevaux venus du nord avaient ainsi fait souche et donné naissance à la race mulassière dite « poitevine ». Le cheval Poitevin porte dans ses fibres l’influence du terroir de son berceau d’origine où la terre est une argile marine lourde, riche en sels minéraux, dure en été et gorgée d’eau l’hiver.

9. Le Trait du Nord : Le Trait du Nord appartient à la famille des Ardennais qui ont pris avec le Trait boulonnais, et surtout le Trait belge, une place importante dans la fixation la race. Si son origine est aussi ancienne que celle des Ardennais, le Trait du Nord n’a pris sa véritable originalité qu’au début du XXe siècle. Le Trait belge a apporté taille, poids et un supplément de force, le Boulonnais a fourni élégance et influx nerveux. Ce n’est que vers 1910 que l’Ardennais du nord prend son autonomie sous la dénomination de Trait du nord.

Source: https://sites.google.com/view/percherons-bellemois/les-races-des-chevaux-detrait?authuser=0